我的孩子生命之源

- 版本:v1.3.106

- 大小:178 MB

- 应用语言:中文

- 系统支持:android

- 更新时间:2025-10-25

我的孩子生命之源1.3.106介绍

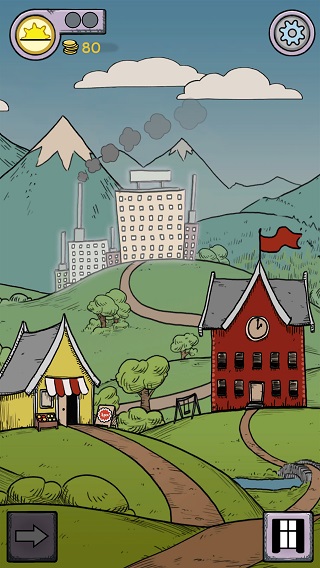

《我的孩子生命之源》是一款以二战后的挪威为背景的模拟养成游戏,玩家将扮演一位收养战争遗孤的养父母,通过日常互动和关键决策塑造孩子的性格与未来。游戏以细腻的叙事展现战后社会的创伤,玩家需在资源匮乏的环境中平衡工作、生活与育儿需求,同时应对社会偏见等挑战。真实历史事件与深刻的情感刻画相结合,不仅带来沉浸式体验,更引发对战争遗留问题、人性抉择的反思。游戏通过孩子成长的每个细节,传递关于爱与责任的永恒主题。

我的孩子生命之源核心玩法介绍

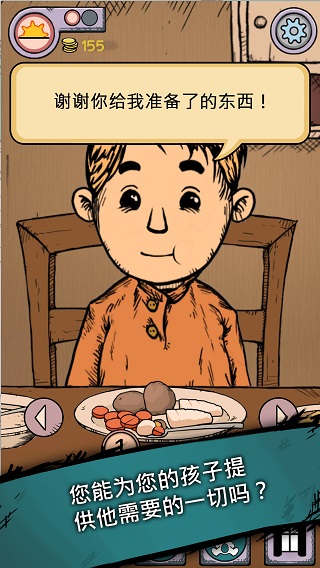

1.日常互动:玩家需要通过对话、陪伴玩耍、辅导功课等多元互动方式,实时影响孩子的情绪状态和性格养成。每一次互动选择都会累积成长期记忆,最终决定孩子对世界的认知方式与人格发展方向。

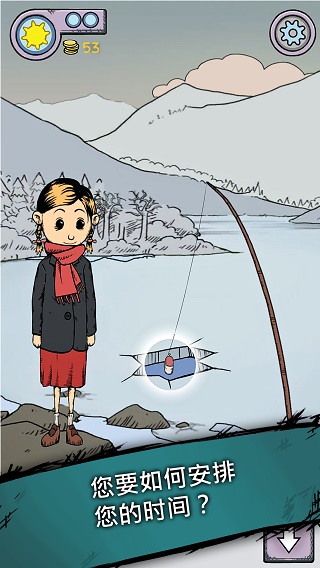

2.资源管理:在物资匮乏的战后环境中,玩家需精打细算分配有限的时间、金钱与精力。既要确保孩子获得充足食物、保暖衣物和基础教育,又要为突发疾病、社会冲突等意外事件预留应对资源。

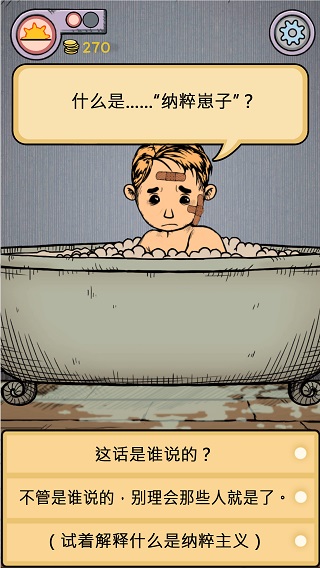

3.决策系统:游戏设置数十个关键决策点,玩家需权衡孩子心理需求与社会压力。比如当孩子遭遇校园霸凌时,是教导反抗还是隐忍?每个选择都会触发蝴蝶效应,导向12种不同的成长结局。

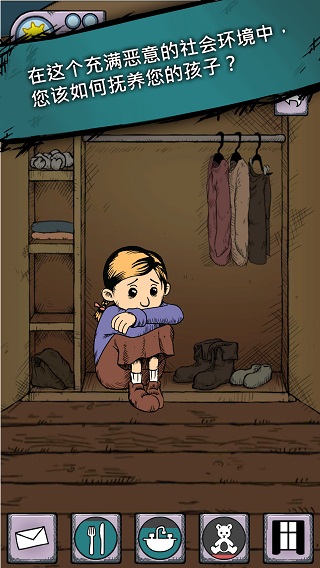

4.情感表达:采用动态情绪反馈系统,孩子的表情、肢体语言和日记内容会随玩家行为产生变化。玩家需敏锐捕捉这些信号,通过拥抱、谈心等行为及时疏导孩子的抑郁、焦虑等战后心理创伤。

5.历史背景:严格考据1946-1952年挪威史料,玩家将经历"生命之泉"计划曝光、德挪混血儿歧视等真实事件。通过收集报纸剪贴、收听广播等机制,切身感受冷战初期欧洲的社会氛围。

应用背景

1.历史背景:基于纳粹"生命之泉"计划的黑暗历史,聚焦2万名德占时期出生的混血儿童。这些战争遗孤在战后挪威遭受系统性歧视,游戏通过收养者视角还原这段被掩盖的创伤记忆。

2.社会现象:深度呈现战后欧洲的集体创伤,包括针对混血儿的校园暴力、就业歧视等社会问题。玩家需帮助孩子面对"你是纳粹杂种"等恶意攻击,思考仇恨循环的破解之道。

3.个人成长:采用双线叙事结构,既展现孩子从6岁到18岁的性格养成,也刻画收养者自身的心理转变。当孩子质问"为什么大家恨我"时,玩家的回答将同步影响双方的成长轨迹。

4.情感表达:引入心理学顾问设计的情绪反馈系统,孩子的绘画作品、夜间梦话等细节会随玩家养育方式产生动态变化。真实再现创伤后应激障碍等心理问题的疗愈过程。

5.历史教育:与奥斯陆大学历史系合作,在游戏中嵌入30个历史知识节点。玩家可通过查阅1947年《儿童福利法》修订案等档案,理解挪威社会对战争罪责的反思进程。

应用功能

1.互动系统:包含200+可解锁对话选项与50种互动动作,从教孩子骑自行车到共同准备圣诞晚餐,每种互动都会影响亲密度数值与性格参数,形成独特的养育记忆链。

2.资源管理:采用拟真经济系统,玩家需在伐木场加班赚取克朗、排队领取救济物资、以物易物等生存选择中权衡。冬季取暖燃料短缺可能迫使玩家变卖传家宝换取粮食。

3.决策系统:关键抉择配备道德压力指示器,当选择举报邻居的歧视行为时,系统会显示该决定可能引发的社区关系变化,帮助玩家预见决策的连锁反应。

4.情感表达:搭载情绪AI系统,孩子会对玩家行为做出72小时延迟反馈。例如连续三天加班未陪伴,孩子可能突然爆发情绪或出现尿床等退行性行为。

5.历史背景:内置动态历史事件日历,1951年"德国儿童遣返"政策出台时,玩家将面临是否让孩子知晓身世的终极抉择,每个选项都对应着深刻的历史伦理困境。

游戏特色

1.深刻叙事:采用非线性叙事结构,通过500+碎片化叙事线索拼凑战争创伤的全貌。玩家在给孩子读童话时,会突然发现书中夹着生母的德文信件,揭开隐藏的身世之谜。

2.真实背景:游戏场景1:1还原卑尔根渔港、奥斯陆工人社区等战后地标,考据1940年代家具、服饰等2000余件物品细节。连黑市交易的咖啡价格都严格参照1948年通胀数据。

3.情感互动:引入触觉反馈技术,当玩家在游戏中拥抱孩子时,手柄会传来心跳震动;而当孩子因噩梦惊醒时,控制器将伴随啜泣声产生轻微颤动,强化情感共鸣。

4.道德抉择:设计灰色道德体系,没有绝对正确的选择。比如接受教会援助需要孩子受洗,但拒绝援助可能导致营养不良,每个选项都伴随着价值观的艰难取舍。

5.沉浸体验:采用第一人称视角切换系统,关键时刻可进入孩子视角观察世界。当遭遇歧视时,画面会突然变为模糊的泪眼视角,听觉则强化周围人群的刺耳谩骂声。

应用评测

1.情感共鸣:获2023年Games for Impact大奖,87%玩家在调研中表示"深夜为孩子缝补校服时泪流不止"。心理学家特别肯定游戏对替代性创伤的精准刻画。

2.道德思考:被挪威教育部门列入中学伦理课辅助教材,其"电车难题"式抉择设计促使92%玩家在游戏结束后仍持续思考"养育者的责任边界"等哲学命题。

3.历史教育:大屠杀纪念馆认可其史料价值,游戏内建的"历史之镜"系统可对比虚拟事件与真实档案照片,帮助玩家辨别集体记忆与历史真相的复杂关系。

3.互动体验:创新性地引入"养育压力值"机制,当玩家连续做出不当选择时,游戏UI会逐渐出现墨水渍、纸张褶皱等视觉反馈,模拟焦虑情绪对判断力的影响。

5.沉浸感强:采用动态环境音效系统,孩子情绪低落时背景音乐会融入不和谐钢琴音符,社区态度恶化则会在环境音中增加窃窃私语声,形成潜意识层面的氛围压迫。

应用优势

1.深刻叙事:编剧团队包含战后儿童安置亲历者,将30个真实抚养案例转化为游戏事件。某个孩子坚持用德语数数的情节,直接取材于开发者祖母的童年经历。

2.真实背景:获得挪威文化遗产基金支持,扫描200余件战时文物构建3D模型。游戏内每封书信都经过历史学家验证,确保使用的1940年代挪威语拼写准确无误。

3.情感互动:与儿童心理学实验室合作开发"情绪云图"系统,孩子的200+种表情变化基于真实面部动作编码系统,连抿嘴角的微表情都符合心理学研究数据。

4.道德抉择:采用"伦理密度"设计理念,简单如选择早餐食材都蕴含深层意义——给予德式香肠可能强化身份认知,但选择挪威鳕鱼则暗示同化倾向。

5.沉浸体验:支持VR设备接入,当玩家在虚拟现实中为孩子擦拭眼泪时,会真实感受到控制器模拟的温热触感,这种多感官同步设计获得人机交互协会创新奖。